Concept, lumière, vidéo, scénographie et direction Robert Wilson – chorégraphie Lucinda Childs – compagnie MP3 Dance project/direction Michele Pogliani – musique Jon Gibson, Igor Stravinsky, John Adams – Chaillot/Théâtre national de la Danse, à la Grande Halle de La Villette.

Relative Calm est construit comme une architecture, en trois séquences. Quarante ans après sa création, la pièce renaît dans une toute nouvelle version. Elle fut créée cinq ans après le très emblématique opéra Einstein on the Beach, qui fondait en 1976 la rencontre entre deux icônes de la scène américaine, Robert Wilson, metteur en scène et Lucinda Childs, chorégraphe. Au cœur du spectacle et de cette nouvelle collaboration, Igor Stravinsky et sa célèbre suite, Pulcinella, composée en 1920 pour les Ballets Russes, entouré de deux pièces d’un tout autre style, l’une de John Adams et l’autre de Jon Gibson. Entre chaque acte, Lucinda Childs lit des extraits du Journal de Nijinski, datant de la période où Pulcinella se créait, sans lui.

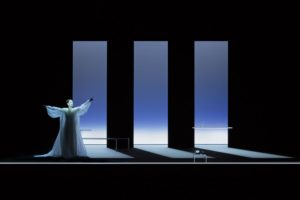

Une image éblouissante ouvre le spectacle où tout est blanc, presque transparent. L’écran en fond de scène, les costumes et maquillages, les lumières, l’immobilité. Quand ils se mettent en mouvement et se retournent, les danseurs ont une barre noire verticale à la Op art imprimée sur le justaucorps, qui apporte le contraste. Des néons en une ligne de lumière posée à l’avant-scène et de discrets projecteurs de chaque côté du plateau dessinent le paysage visuel et ses contrejours. Une sorte de Pendule semblable à celui du physicien Foucault descend et traverse inlassablement la scène sur un fil, allers et retours, se dirigeant vers les étoiles.

Sur l’écran s’inscrit la mathématique de Robert Wilson par des barres, obliques, verticales et horizontales argentées. La musique est circulaire et les repères musicaux complexes, une basse continue s’invite. La danse très structurée évolue en quatuor hommes et quatuor femmes qui se déplacent selon de savantes figures classiques, se rapprochent en quadrille. Les mouvements sont ininterrompus et marquent parfois des accélérations. Il y a quelque chose d’enfantin et tout est réglé comme une boîte à musique. Les traits se transforment en contenants, les danseurs entrent dedans, évoquant l’univers du peintre et scénographe Oskar Schlemmer dans un même souci d”immobilité hiératique, de rigueur géométrique et de pureté des contours face à la vivacité des formes et la mobilité de l’espace.

Et soudain l’écran passe au noir. Apparaît Lucinda Childs, vêtue de noir et cheveux argent, qui, sur quelques notes de violon, prononce en anglais et en français les mots de Nijinski. Un guépard au galop traverse l’écran : « Je veux danser. J’aime les vêtements chers, on a l’impression que je suis riche… Je suis Nijinski. » Puis s’avancent les notes des hautbois et violon et sur écran un petit rond comme un soleil au centre qui, petit à petit se remplit de soleils et de pois. Assis de dos sur un praticable, en fond de scène, Méphistophélès au féminin, crâne lisse et vêtu de noir est assisté de deux serviteurs rouge vermeil, aux larges épaules et jabots (costumes de Tiziana Barbaranelli). Sur l’écran, la même mathématique wilsonienne dessine à gros traits rouges, qui se transforment en symboles japonais, avant qu’un œil n’apparaisse, issu d’un dessin de Nijinski. « Mes yeux, mes larges yeux aux clartés éternelles » dirait Baudelaire. Puis arrivent deux quadrilles de cosaques qui se croisent, six femmes et deux hommes, dans un jeu de rouge et de noir. Sur l’écran devenu incendie quelques images d’un mimodrame guerrier en même temps que d’un univers burlesque.

Lucinda Childs revient, sur des images de troupeaux de bisons ou autres mammifères, au galop. « Je suis la terre. Je n’ai peur de rien. Je ne suis pas Christ » poursuit le texte qui ouvre sur la troisième partie. Il fait plein soleil. Des bruissements de forêt et pépiements d’oiseaux dans des sous-bois envahissent le théâtre, apaisants. Les danseurs arrivent par deux, haut et pantalon blanc, souple. Jeux féminin et masculin. Des rangs de ronds roulent et s’enroulent sur l’écran, certains deviennent soleil. Il y a beaucoup d’élégance dans ce silence, du bien-être, une lumière immobile qui monte ensuite par les projecteurs latéraux et joue de ses variations et déclinaisons du spectre des lumières. Les mouvements d’ensemble, deviennent légers.

Par ce Relative Calm Robert Wilson et Lucinda Childs apportent avec brio et dans leur complémentarité tout le vocabulaire qui sert le théâtre comme la danse : musique, costumes, maquillages, gestuelle, univers graphique et pictural, lumière qui définit l’espace. Les motifs répétitifs, les glissements et déplacements au cordeau des personnages dans leurs apparitions et disparitions, les symétries et la création vidéo révèlent une maitrise presque trop parfaite des techniques du spectacle. « Pour moi, tout théâtre est danse. Et tous les éléments font corps » dit Robert Wilson. Le Beau est là, dans sa construction savamment élaborée, qui mène à l’idéal, à la contemplation. « Je suis belle, ô mortels ! comme un rêve de pierre » poursuit Baudelaire dans son poème La Beauté.

Brigitte Rémer, le 18 décembre 2023

Avec Agnese Trippa, Giovanni Marino, Irene Venuta, Sara Mignani, Nicolò Troiano, Asia Fabbri, Mariagrazia Avvenire, Mariantonietta Mango, Giulia Maria De Marzi, Xhoaki Hoxha, Cristian Cianciulli, Gerardo Pastore. Collaborateur à la scénographie Flavio Pezzotti – collaborateur à la lumière Cristian Simon – collaborateur à la vidéo Tomek Jeziorski – costumes Tiziana Barbaranelli – son Dario Felli – maquillage Claudia Bastia – directeur technique Enrico Maso – régisseur de scène Petra Deidda – assistant à la lumière Fabio Bozzetta – assistant à la vidéo Michele Innocente – assistante aux costumes Flavia Ruggeri – direction de projet Marta Delbona – production et communication Martina Galbiati – assistant personnel de Robert Wilson Aleksandar Asparuhov.

Du jeudi 30 novembre au dimanche 3 décembre 2023, Grande Halle de La Villette, 211 avenue Jean-Jaurès. 75019. Paris – métro Porte de Pantin – tél. : 01 40 03 75 75 – site : www. lavillette.com – Avec Chaillot/Théâtre national de la Danse – site : theatre-chaillot.fr – tél. : 01 53 65 30 00

Vous devez être connecté pour poster un commentaire.